遺品整理は故人の遺した物を整理し、故人が暮らしていた空間を清潔にする重要なプロセスです。

プロに依頼する主なメリットは、時間や体力、精神的な負担を軽減できることです。

費用は、家の広さや整理する荷物の量によって異なり、一般的には2DKの場合で15万円から20万円程度が相場とされています。

遺品整理をスムーズに進めるためには、事前に整理できるものはしておく、貴重品は買取に出すなどの方法が有効です。

また、複数の業者から見積もりを取ることで、最適なサービスを選ぶ手助けになります。

遺品整理とは何か

遺品整理の定義

遺品整理とは、故人が残した品物を整理する作業のことです。

これは単なる物の片付けではなく、故人との思い出や遺品の価値を考えながら進めることが求められます。

遺品整理は、精神的なエネルギーも必要とされるため、慎重に行うことが重要です。

遺品整理の重要性

遺品整理は、故人との大切な時間を振り返る機会でもあります。

遺品には故人の人生や思い出が詰まっており、それを丁寧に整理することで、遺族の心の整理も進みます。

さらに、遺品の中には家族にとって重要な書類や貴重品が含まれていることもあるため、適切な管理が必要です。

また、遺品整理を通じて家族間でのコミュニケーションも深まります。

相続や遺品の処分に関する意見を共有することで、トラブルを避けることができます。

遺品整理業者に依頼する場合も、遺族が納得できる方法で進めるために、しっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。

自分で行う遺品整理の方法

準備と計画

自分で遺品整理を行う場合、まず準備と計画をしっかりと立てることが重要です。

遺品整理の方法を考える際には、何をどのように整理するのかを具体的に計画しましょう。

例えば、まずは故人の個人的な書類や写真から手を付け、その後日用品や家具、家電などを順次整理していくと効率的です。

また、作業に必要な道具や梱包材を事前に用意しておくことも重要です。

効率的な整理の手順

遺品整理の手順としては、まず大きな家具や家電の場所と動線を確保した後、小物類に取り掛かると効率的です。

不要な物と必要な物を分別し、リサイクルや寄付、または廃棄といった処理方法を決めて対応します。

特に、価値があるものや遺品の買い取りを希望する場合は、早めに業者に見積もりを依頼するのがコツです。

また、思い出の品はただ捨てるのではなく、心の整理をつけながら丁寧に扱うことが重要です。

注意すべきポイント

遺品整理を行う際に注意すべきポイントは、感情的な負担が大きいという点です。

一人で全てを抱え込まず、家族や友人と協力して行うと良いでしょう。

また、自分で行う場合は時間と労力を考え、無理のない範囲で計画を進めることが大切です。

さらに、遺品の中には重要な書類や貴重品が含まれていることもあるため、細心の注意を払いながら整理作業を進める必要があります。

プロに依頼する遺品整理の方法

遺品整理業者の選び方

遺品整理をプロに依頼する際には、まず信頼できる遺品整理業者を見つけることが重要です。

まずはインターネットで業者の口コミや評価を参考にしましょう。

また、遺品整理の見積もりを複数の業者から取得し、料金相場を把握することも大切です。

見積もりを依頼する際には、作業内容や費用の詳細を確認することがポイントです。

そして、料金だけでなく、サービスの内容やスタッフの対応も重視してください。

業者ごとに提供するサービスや遺品の買い取りなどのオプションが異なるため、しっかりと比較検討しましょう。

業者依頼のメリットとデメリット

プロの遺品整理業者に依頼するメリットは、時間と労力の節約です。

自分で行う場合には多くの時間と精神的エネルギーが必要ですが、プロに任せれば効率的に進めることができます。

また、専門的な知識を持ったスタッフが対応するため、遺品の分類や処分が適切に行われます。

一方で、デメリットとしては費用がかかることが挙げられます。

作業範囲や間取りによっては料金が高額になる場合もあります。また、信頼できる業者を選ぶのには時間がかかることも考慮すべきです。

業者に依頼する際の注意点

業者に遺品整理を依頼する際には、料金やサービス内容について事前にしっかりと確認することが重要です。

見積もりを取る際には、作業内容や追加料金の可能性などを詳しく質問しましょう。

また、実際に作業が始まる前に、貴重品や重要な書類を別に保管しておくことも必要です。

遺品整理業者の料金相場は1R・1Kで3万円から8万円、1LDKで7万円から15万円、2LDKで12万円から25万円程度となっていますが、間取りや作業時間、人数によって変動するため、十分に確認することがポイントです。

さらに、遺品整理の費用は相続人全員で負担することが一般的ですので、事前に家族間で協議を行い、費用負担についても話し合いましょう。

遺品整理の費用相場

自分で行う場合の費用

自分で遺品整理を行う場合、費用は比較的抑えられますが、それでも発生するコストがあります。

主な費用は、ゴミ袋やダンボールといった整理用品の購入費、粗大ゴミを処分する際の処理費用などです。

特に粗大ゴミは自治体によって料金が異なり、500円から数千円程度まで幅があります。

また、大量の遺品を運ぶためにトラックをレンタルする場合、その料金も考慮しなければなりません。

総じて、自分で行う場合の費用相場は数千円から数万円程度となります。

業者に依頼する場合の費用

遺品整理を業者に依頼する場合、費用相場は間取りや作業内容によって大きく変動します。

一般的に、1R・1Kの場合で3万円から8万円、1LDKの場合で7万円から15万円、2LDKの場合で12万円から25万円程度が目安とされています。

| 部屋の広さ | 作業員数 | 料金の目安 |

|---|---|---|

| 1K | 1~2名 程度 | 3~8万円 |

| 1DK | 2名 程度 | 6~10万円 |

| 1LDK | 3名 程度 | 7~15万円 |

| 2DK | 3名 程度 | 15~20万円 |

| 2LDK | 4名 程度 | 12~25万円 |

| 3DK | 5名 程度 | 21~26万円 |

| 3LDK | 6名 程度 | 24~30万円 |

費用には、部屋の広さだけでなく、作業人数や作業時間、さらには特殊清掃や遺品の買い取りが含まれる場合があります。

また、遺品整理業者によっては口コミを確認することで、信頼性と料金のバランスを見極めることが重要です。

費用を抑えるコツ

遺品整理の費用を抑えるためのコツはいくつかあります。

まず、事前に見積もりを複数の業者から取り、料金比較を行うことが大切です。これにより、適正な相場を把握し、無駄な費用を避けることができます。

また、遺品の整理方法として、自分たちでできる部分は自分たちで行い、業者には手に負えない部分だけを依頼することです。

さらに、遺品の中で価値があるものが確認できれば、遺品の買い取りを利用することで、トータルコストを削減することも可能です。

相続人全員としっかり協議しながら進めることも、費用を抑えるためのポイントとなります。

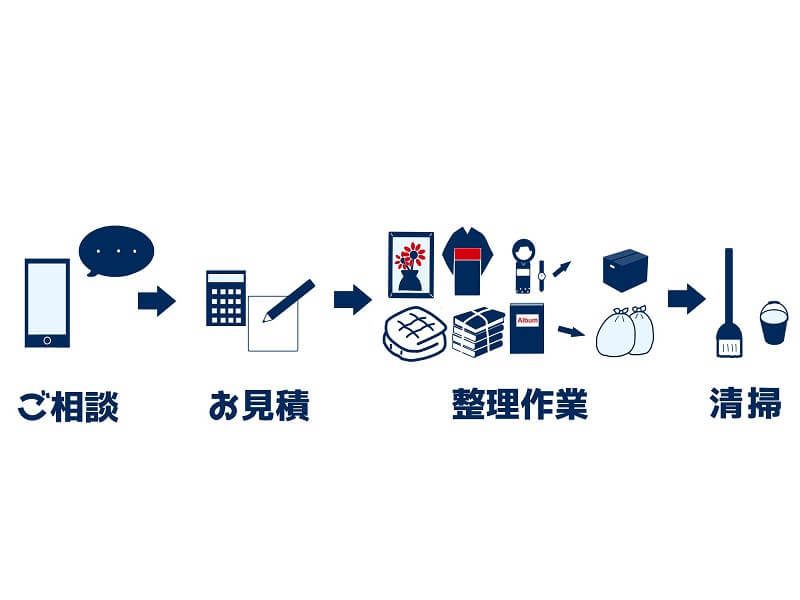

遺品整理を依頼する際の手順

見積もりの取り方

遺品整理業者を選ぶ際、まず重要なのは見積もりをしっかりと取ることです。

見積もりを取る際には、複数の業者から取り寄せ、料金やサービス内容を比較しましょう。その際には、遺品整理の方法、範囲、作業人数、作業時間などの詳細を伝えることが大切です。

具体的な料金相場や口コミを確認し、業者選びの参考にすると良いでしょう。

契約と作業の流れ

見積もりに納得したら、次は契約を結びます。契約書には、作業内容やスケジュール、料金などが明記されていることを確認しましょう。

契約後、業者とのコミュニケーションを大切にし、具体的な作業の進行を確認します。作業当日は、遺品の買い取りについてや、残しておきたい品物など、特別な要望がある場合は事前に業者に伝えておくことが重要です。

トラブルを避けるためのポイント

遺品整理を依頼する際にトラブルを避けるためには、以下のポイントに注意しましょう。

まず、契約内容をしっかりと確認し、曖昧な表現がないかをチェックします。

また、追加料金が発生する場合の条件についても事前に確認しておきましょう。

さらに、作業日当日は、遺族が立ち会い、作業の進行状況を確認することが望ましいです。これにより、予期せぬトラブルを防ぐことができます。

遺品整理の注意点と心得

法律的な留意点

遺品整理を行う際には、法律的な側面もしっかりと考慮する必要があります。

まず、遺品の中には相続問題に関わるものが含まれる可能性があります。

例えば、不動産や貴金属、高価な絵画などは相続の対象となりますので、適切な手続きを怠るとトラブルの原因になりかねません。

また、遺品の買い取りを行う場合も、適正価格での取引を行うことが重要です。

したがって、遺品整理の方法に関しては法律の専門家に相談することをおすすめします。

心の整理と向き合うための心得

遺品整理は物理的な作業だけでなく、精神的な面でも大きな負担となります。

故人の遺品を手にすることで、様々な思い出が蘇り、感情が揺さぶられることがあるでしょう。

このため、遺品整理の方法を考える際には、人としての感情面も重視することが大切です。

無理をせず、時にはプロの遺品整理業者に依頼することも一つの方法です。

遺品整理業者は、遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧に作業を進めてくれますので、心の負担を軽減することができます。

まとめ

主なポイントの復習

遺品整理は、故人が残した品物を整理する重要な作業です。

その方法には、自分で行う方法とプロの遺品整理業者に依頼する方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

自分で行う場合、丁寧な準備と計画が必要で、注意すべきポイントも多いです。

遺品整理業者に依頼する場合、業者選びや料金相場について事前に把握し、適切な見積もりを取得することが重要です。

また、遺品整理の費用は相続人全員で負担するのが原則であり、費用を抑えるコツとして相続人間の協議を円滑に進めることが挙げられます。

遺品整理の重要性と心構え

遺品整理は、故人の遺したものに対する最後のケアであり、その重要性は非常に高いです。

この作業を通じて故人との思い出を振り返り、心の整理を進めることができます。

しかし、それには精神的なエネルギーが必要となることも覚悟しておくべきです。

遺品整理の際は、法律的な留意点や遺品の買い取りなどについても事前に確認し、計画的に進めることが大切です。

専門的な知識や技術が必要な場合には、プロに依頼することがストレスを軽減し、効率的な整理を実現するためのポイントとなります。